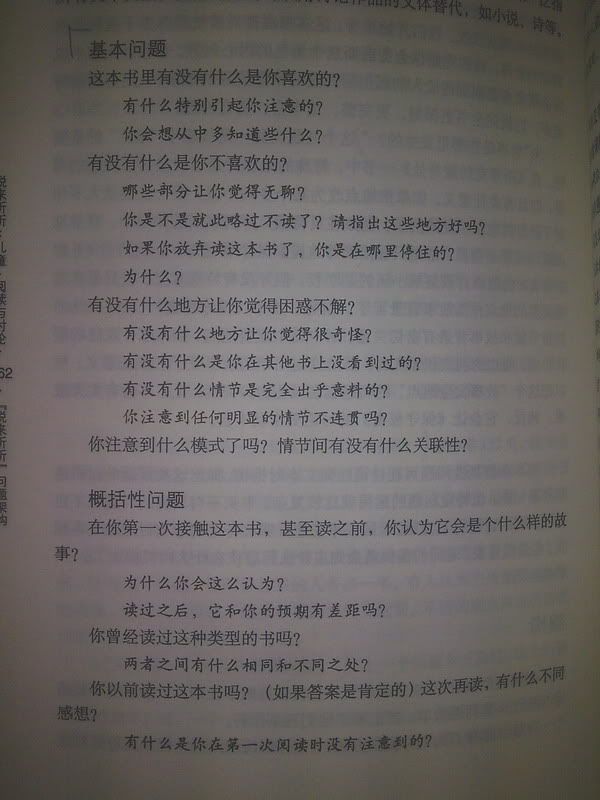

《打造儿童阅读环境》m.s.162

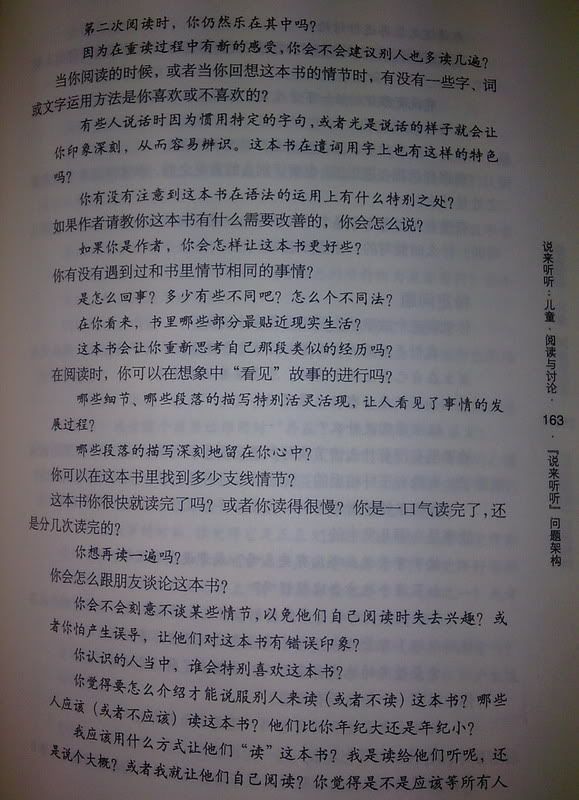

《打造儿童阅读环境》m.s.163

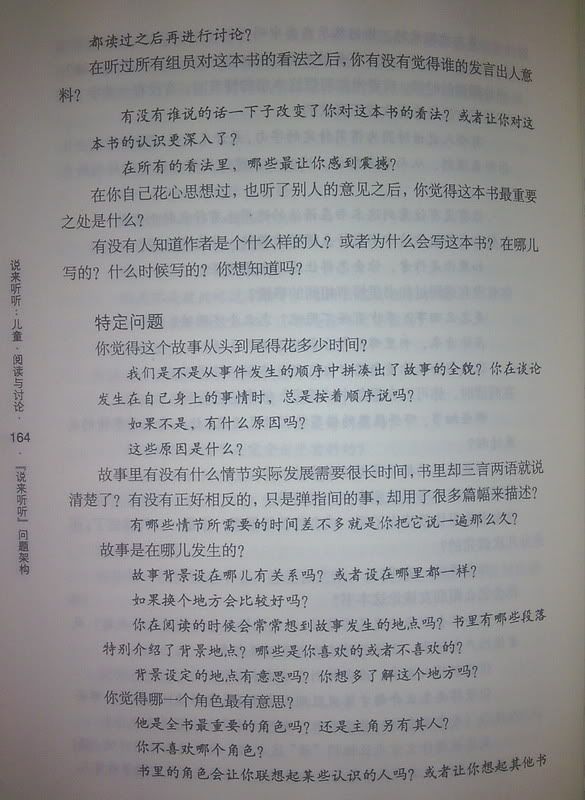

《打造儿童阅读环境》m.s.164

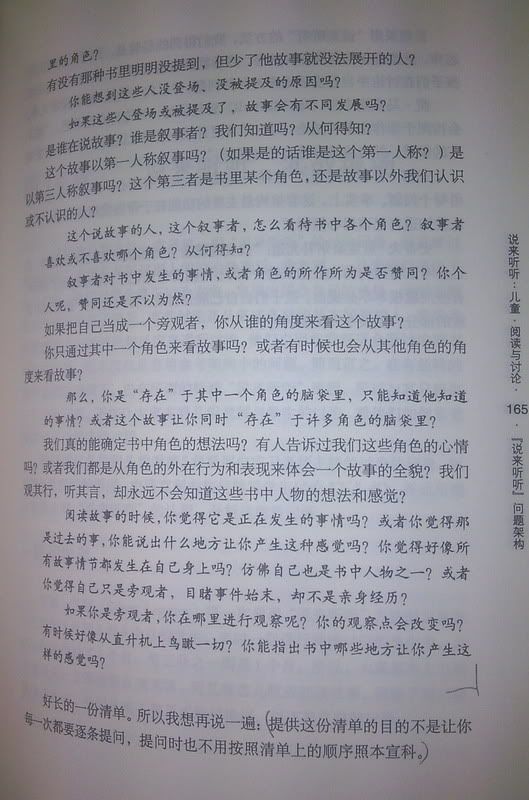

《打造儿童阅读环境》m.s.165

我尝试让自己怀着同理心去看待每一个人,希望借此多了解对方,借而了解自己。 我追寻梦想,也希望帮助孩童建设梦想,让他们的生活多一份色彩。 我尝试着,我努力着...... 希望我的努力,能为他人带来欢乐,带来幸福,带来思维上的改变...... 同道们,大家一块加油......

很快的,绘本分享就到了。我向绪庄借了五个人,帮我筹备和表演故事。在四个小时的准备过程后(场地和一些必要的筹备),外地学生陆陆续续的抵达。这批学生“听说”是从一至三年级的学生组成。在分享过程中,我发现孩子不是全程的投入于我的分享。在分享的后半部,部分孩子已经变得不耐烦。问题的起因,除了我的言语表达欠缺吸引力外,学生初到新地方的喜悦也是主要的问题之一。我无法有效的安抚学生喜悦的心情和利用它投入于分享之中,确实是一大败笔。如何把孩子喜悦的心情,转换为有助于我分享的动力,是我必须要去思考的问题。以下是我的解决方法:

1. 多感知故事中的情感,以助于我的言语表达

2. 加强自我的言语表达能力

3. 安排好学生的座位

4. 在分享前,与学生达成协议,让他们专心听故事

5. 掌握主动权,在没有把握的情况下,不问“还要不要听”这一类会动摇主动权的问题。

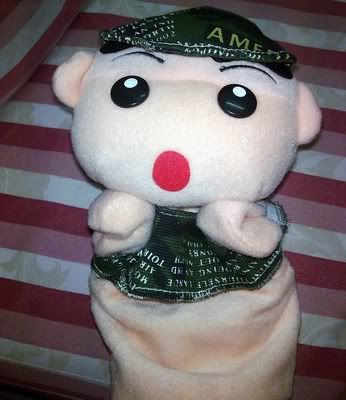

至于第二场的分享,对象全是一年级的学生。学生的投入感,与第一场的反应有着天壤之别。可以说,全体的学生都乐于分享之中。欢笑声伴随于布偶剧和《三只小猪》的表演。学生专心于绘本的故事之中。在欠缺外在条件(设备)的情况下,有此反应,我已感到欣慰。不过,我知道,主要的原因并不是因为我讲的好。因为,我的伙伴表示我的第一场的分享会比第二场来得好。事情的主因,是因为孩子依旧保有缪斯的心灵。他们并不会怀疑布偶是假的,反之还带着好奇的心态,想要与布偶交朋友与握手。孩童的缪斯心灵让我的绘本分享得以成功。与第一场的分享对比,我感受到孩子们的缪斯心灵已经渐渐消失了。孩童会从感性思维转向理性思维是成长的必定过程。但是,转变会是如此之快?感性认知和理性认知就不能共长共存吗?

连续两场的讲座,让我看到了孩子在低幼阶段的思维成长过程。这当中,当然有很多的因素影响着孩子的思维方式。我会逐步的去探讨与揭发各种因素,让孩子们能在最佳的环境下生活与成长。加油~

(绪庄,果然不出我所料,没有办法达标,辜负了那些特地过来看绘本的小朋友。我已尽力了,不好意思哦!)

四天三夜的阅读研习营宣告结束。杨屹老师的情趣教学让我对文章的解读法有了更具体的“感知”。

以我对情趣教学的解读,我认为情趣教学是由喜欢、解读、感知和宣泄逐步的组成。

喜欢在于解读之前。杨屹老师强调:“要学生喜欢上你要教的文章,教师必须自己先完全的喜欢上那一篇文章”。教师的喜欢是前提。喜欢,确实是我一直忽略的。以《给予树》为例。在设计教学时,我是以第三者的身份来设计教学。我并没有完全喜欢上《给予树》一文,而是把它当成是一篇文章,一个故事来设计教学。于此,我组把教学重点放在了“给予”与“如愿以常”两个词。在呈堂时,我满怀着信心,与参与者分享了我组的构思。怎知,在看了中国特级教师的教学后,信心倍减,发现我的文本解读能力很差,根本没有体会到文章中的精髓之处。中国的特级教师,把教学重点放在金吉娜的矛盾内心世界(可是妈妈,我们有那么多人,已经能收到许多的礼物了,而那儿女孩什么也没有。),以此让聆听者深深的感受到给予的 意义。以情带文,让聆听者在自我反复的朗读中感受到了金吉娜的善良、同情心,让聆听者感受到了小女孩穷苦的生活和得到礼物的喜悦。情感牵动着传达者和聆听者。布偶剧,外加的讲解更本就不需要,需要的是细心的去倾听金吉娜和小女孩的声音。中国的特级教师做到了这一点,而我组,只是站在第三者的角度去解读文本。如此,学生的感动不会太深,因为我的感动也不深。我,还没有喜欢,感受到这一篇文章的内容。

解读,可分成理性的解读和感性上的解读。像如上所说,我对于文本的解读能力很差,以致我无法让学生感性的去解读文章。那么,什么是理性的解读能力?我觉得光宏同学的呈堂 就是一个很好的例子。他以第三者的角度,去理解和感受《瀑布》一文中的意思。他明确和条理的表达了文中校工的贡献和该学生的悔意。但是,我觉得这样的理解 并不足够。如此的教学方式,虽也有情,但它的情是断断续续的,偏向理性的解读。若,我们不是以第三者,而是以自我为主人翁来设计教学,会不会让学生更能感受到校工的贡献和主人翁的悔意?

感知,感受文章中的情感色彩或作者的写作心情。以《爱写诗的小海龟》为例。在得到了《给予树》一堂课的启发后,我组在设计教学时,是以小海龟的内心世界为线,串联整篇文章。由此,我们的教学设计得到了大家的认同。美中不足的,就是我组没有掌握好时间,以致在呈堂时,小凤子把各段重点字句反复朗读的部分给取消了。由此,学 生虽能理解字词上的意思,但却无法与文章联系起来,以致部分的学生觉得他们的表演是在玩游戏。往后,在设计教学时,要求学生表演的方式值得斟酌。假若教学中的演绎无法让学生整体感知文章的话,那么,我们就得想别的方法来代替它。

宣泄,我对与它的解读就是传达方式。再以《爱写诗的小海龟》为例,我组选择的方式是以时间的推移及演绎加与朗诵的方式来传达我们对于文章的感知。时间不足的原因,以致小凤子放弃了朗读,造成学生无法明确的整体感知。这确实是我们教学设计的一大败笔。

情趣教学,以情为线,以趣为辅,串联通篇文章。“情”、“趣”、“串联”这三个词汇,不能也无法被瓜分。在宣泄时,我们必须以整体为单位串联“情”与“趣”,以致让学生体会到文章中的情感,而不是单单的理解内容。

再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育。华人自古就推崇教育,深信教育能改变人的一生。为此,父母们千方百计,希望孩子能在大学的学位上争个一席之地。为了激励孩子学习,父母就使用讽刺与鞭打教育。他们深信严格的要求最能让孩子求上进。他们不愿去赞赏孩子,害怕孩子因此而自满。所以,严格的要求和讽刺惯用于话语中。依据现有的资料,讽刺与鞭打或许能让孩子在短时间提升学习能力,但那种提升是强迫性的。生活在讽刺和鞭打下的孩子得不到欢乐的童年。唯一相伴的,只有泪水与忧虑。在如此环境中长大的孩子,性格会被扭曲,渐渐的讨厌学习,最终,成为了一个个问题的儿童。

人生是一条直线,逐步渐进的直线,我们不能把其中的一点删去或着重于其中一点。所以,童年、少年、成年和老年是相互重要的。对此,父母或他人并没有权利去剥夺孩子的生活权利。身为父母,也是孩子生命中的引航者,他们的任务是引导还没有自主能力的孩子走向少年与成年。在引领的过程中,父母能采用多种方法,没有一个规定性。一切由当时的环境、父母和孩子之间的性格等等因素而定。虽然没有指定的方法,但任何的方法必须符合一个重点,那就是让孩子欢乐的学习。

江山易改,本性难移。个性决定了人的一生。善以乐观态度面对问题的人,万事都无法击垮他。然,若与之相反,常以悲观态度面对问题的人,万事对他而言,都是一道难题,一道难以越过的高墙。他们的生活是可悲的。悲观让他们欠缺自信,事事都得依赖于人,一生难以成功。

既然乐观那么重要,身为引航者的父母,自孩子初生之初,就必须循序渐进的培养孩子的自信与乐对人生的心态,直到他们能自主的去面对人生的挑战。讽刺与鞭打,并不能带来乐观与自信,不过,赏识却能为孩子唤来自信心与乐观的心态。

大家犹记得儿时学走路的过程与否?在学走路的过程中,个人能力不同,需要的学习时间也不同。虽然如此,当时的我们并不会因此而感到压抑或惧怕?父母那信任与温暖的眼光,为姗姗学步的我们带来了勇气与信心。因为他们的深信,他们的鼓励,我们不怕跌倒,一步一步的开始学走,直到成功的一天。不过,随着时间的递进,当我们渐渐长大后,父母信任的眼光变成了怀疑,鼓励的话语变成了批判。父母爱拿我们与其他孩童相比。他们总是把我们说道一无是处,好像是一个智障儿似的。在如此环境长大的孩子,自信心一再的被打压。最终,当孩子自认愚笨时,他的人生就完了。他们将无法面对生活。当遇到问题时,他们总是逃避。此时,若父母开始后悔的话,他们就必须要花上好几倍的时间与精力去重建孩子的自信心。这笨拙的方法,是何等的不值得啊!

赏识,让孩子感受到自我存在的价值。它将推动孩子们学习。身为父母,就必须要摒弃会动摇或推翻孩子自信心的讽刺与鞭打教育。常言道,信心是成功的一半。父母应该开始去发掘孩子的闪光点或优越之处,并加以鼓励,以培养孩子的自信心。当然,万事起头难。自信心的建设需要一段时间,尤其是对于那些已经自我放弃,自认愚笨的孩子。不过,难并非不可能。只要父母有恒心,肯多关心孩子的心情与生活,他们定能渐渐的发现合适于建立孩子自信的方法。盼望天下的父母,放下藤条,不要再讽刺孩子。从今天起,就开始去赏识你的孩子,帮助他们依据自己的能力学习,从而建立自我的自信心。

愿与天下的父母共勉之。